「DXを推進したいが、何から手をつければいいか分からない…」「便利なツールが多すぎて、自社に最適なものが選べない…」多くの企業担当者がDX推進において同じ悩みを抱えています。

実は、DX成功のカギは、単に人気のツールを導入することではなく、自社が解決したい課題を明確にし、その目的に合ったツールを選ぶことです。

この記事では、DXツールを主な目的ごとに分かりやすく整理し、それぞれの役割とそれを実現するおすすめのツールを8つ厳選してご紹介します。

この記事を読めば、貴社が今どの領域からDXに着手すべきかが明確になり、自信を持ってツール選びを進められるようになるでしょう。

なぜ多くの企業がDXツールの導入に失敗するのか

DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が叫ばれる一方で、ツールの導入に失敗してしまう企業は少なくありません。その背景には、いくつかの共通した原因が存在します。

目的のあいまいさが「使われないツール」を生む

もっとも多い失敗例が、「ツールを導入すること」自体が目的になってしまうケースです。DXの本来の目的は、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革し、企業の競争力を高めることです。

しかし、「競合他社が導入しているから」「流行っているツールだから」といった理由で導入を進めると、現場の具体的な課題とツールが持つ機能がかみ合わず、結局誰にも使われない「置物ツール」になってしまいます。高額な投資をしたにもかかわらず、まったく活用されずに形骸化してしまうのです。

結果として、現場の従業員には「また新しいシステムが導入されたが、結局仕事が増えただけだ」といったネガティブな印象を与え、DXへの抵抗感を生む悪循環に陥ります。

まずは知ることから!DXツールで実現できる4つの目的

失敗を避けるためには、まず自社がDXによって何を達成したいのか、その目的を明確にすることが不可欠です。DXツールの導入目的は、大きく以下の4つに分類できます。

- 業務効率化:

定型業務の自動化やペーパーレス化により、従業員一人ひとりの生産性を向上させる。 - 情報共有の円滑化:

場所や時間にとらわれないスムーズなコミュニケーションを実現し、組織全体の連携を強化する。 - 営業力の強化:

顧客情報や商談プロセスを可視化・一元管理し、組織的な営業活動を可能にする。 - 経営の可視化:

社内に散在するデータを統合・分析し、データに基づいた迅速な意思決定を支援する。

自社の課題がこれらのどれに当てはまるのかを考えることが、最適なツール選びの第一歩となります。

【目的別】おすすめの社内DXツール8選

ここでは、前述した4つの目的別に、具体的なDXツールを8つ厳選してご紹介します。

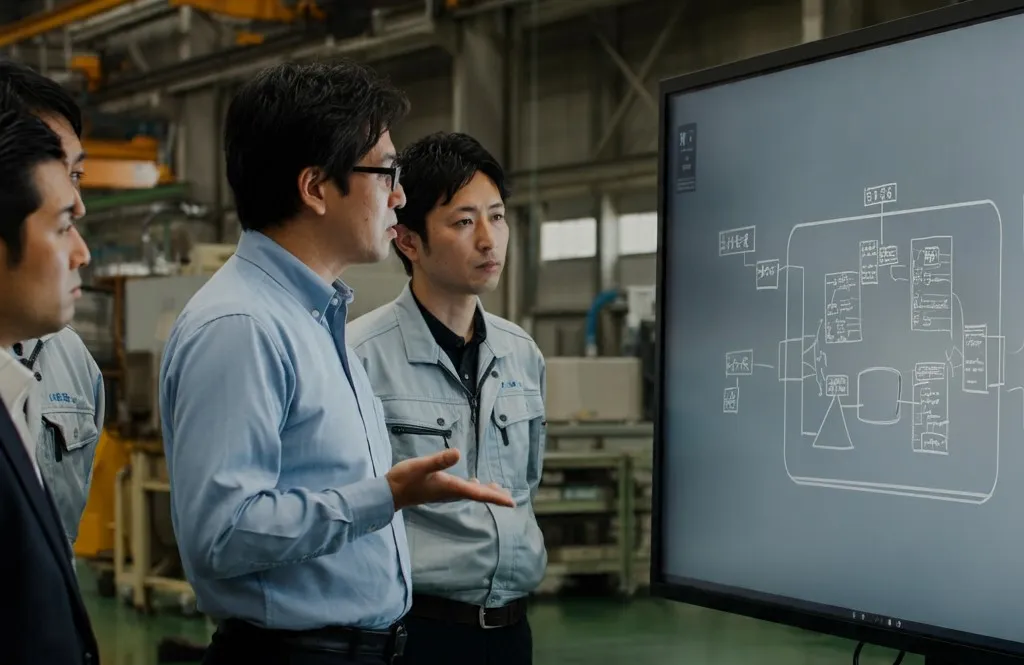

【情報共有の円滑化】ミライタッチBiz(会議・コラボレーション)

オフィス勤務とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークが主流となる中、オフィス勤務とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークが主流となる中、「会議の準備と開始に手間がかかる」「音声や映像のトラブルで会議が中断する」「リモート参加者だけが議論から取り残される」といった、情報格差やコミュニケーションの質の低下が新たな課題となっています。

「ミライタッチBiz」は、こうしたハイブリッド会議の課題を解決し、対面とリモートの垣根をなくすデジタルホワイトボードです。

- 特徴1:準備の手間ゼロで会議をスタート

カメラ、マイク、スピーカーが一体となったオールインワン設計のため、複雑な配線や機器設定は不要です。電源を入れるだけで誰でもすぐにWEB会議を始められ、接続トラブルなどで会議の本質的な時間を奪われることがありません。 - 特徴2:PC感覚で誰でも使える操作性

PCとホワイトボードの機能が一台に集約されており、普段使っているPCと同じ感覚で直感的に操作できます。ITツールに不慣れな社員でも簡単に使いこなせるため、全社的な利用促進がスムーズです。 - 特徴3:議論を止めない情報共有

画面に資料を映し出して直接書き込めるだけでなく、書いた内容はそのままデータとして保存・共有が可能です。これにより、議事録作成の手間が削減されるとともに、決定事項やアイデアの認識齟齬を防ぎます。

累計販売台数70,000台、350社以上の導入実績がその信頼性を物語っていますが、活用シーンは会議室に限られません。製造業の現場では、設計図面を大画面で共有しながら修正指示を出したり、遠隔地の拠点とリアルタイムで生産ラインの状況を確認したりと、多様な場面で活躍します。

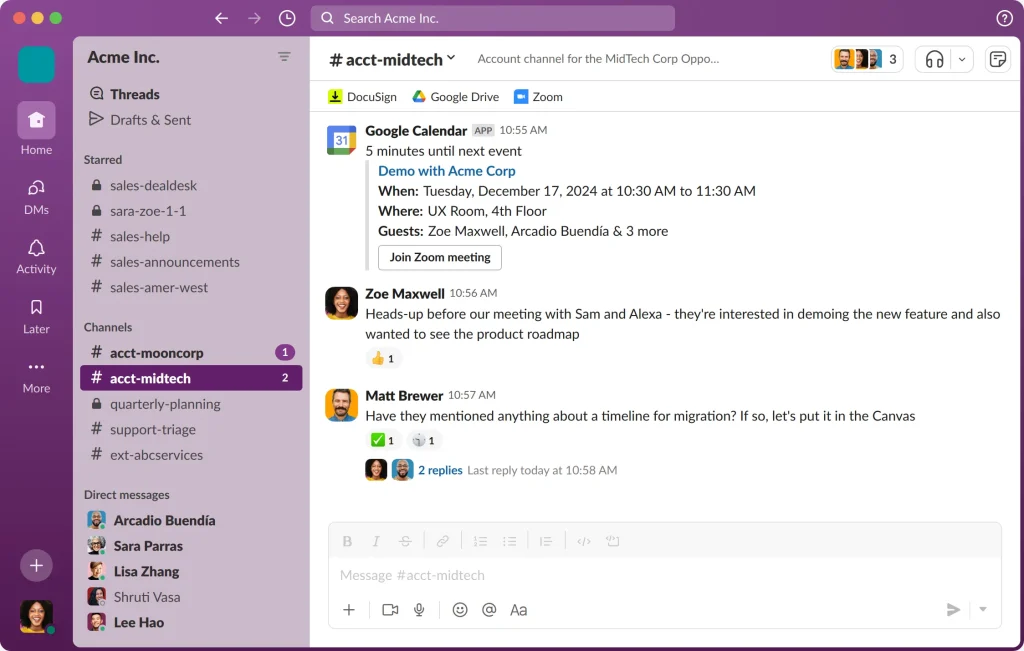

【情報共有の円滑化】Slack(ビジネスチャット)

メールに代わるコミュニケーションツールとして、多くの企業で導入されています。部署やプロジェクトごとに「チャンネル」を作成し、テーマを絞ったスピーディーな情報共有が可能です。

過去のやり取りの検索も容易でファイル共有機能も充実しているため、組織内のコミュニケーション基盤として活躍します。

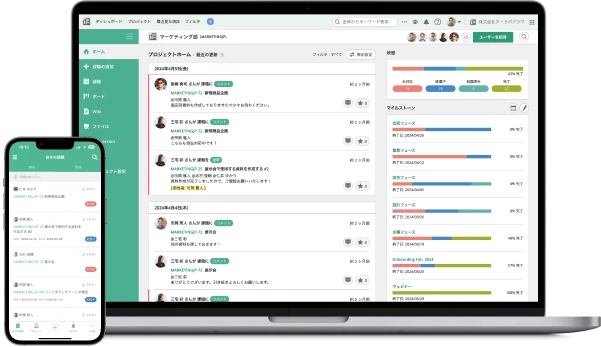

【業務効率化】Backlog(タスク・プロジェクト管理)

チームのタスク管理やプロジェクトの進捗管理に特化したツールです。「誰が・いつまでに・何をするか」を可視化し、業務の抜け漏れや遅延を防ぎます。

ガントチャート機能でプロジェクト全体の流れを直感的に把握できるほか、課題ごとに担当者や関係者がコメントを書き込めるため、タスクに関連するコミュニケーションを一元化できます。「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、プロジェクト全体の透明性を高める効果があります。

【情報共有の円滑化】Google Drive(ファイル共有)

Googleが提供するオンラインストレージサービスです。WordやExcelといった文書ファイルから画像、動画まで、あらゆるデータをクラウド上で保存・管理できます。

実用性の高い検索機能に加え、複数人での同時編集も可能なため、資料作成の効率化とペーパーレス化を強力に推進します。

【業務効率化】WinActor(RPA)

NTTグループが開発した純国産のRPAツールです。データ入力や転記、情報収集といったPC上で行う定型的な作業を、ソフトウェアロボットが代行して自動化します。

プログラミングの専門知識がなくてもシナリオ作成が可能で、人的ミスを削減し、従業員をより付加価値の高い業務へシフトさせることが可能です。

【営業力の強化】Sansan(名刺管理)

交換した名刺をスキャンするだけで、正確にデータ化しクラウド上で一元管理できるツールです。部署内や全社で人脈情報を共有資産として活用できるようになります。

誰がどの企業の担当者と接点を持っているかがひと目で分かり、アポイントの獲得やキーパーソンへのアプローチを効率化します。

【営業力の強化】Salesforce(SFA/CRM)

世界No.1のシェアを誇るSFA(営業支援)/CRM(顧客関係管理)ツールです。顧客情報、商談の進捗状況、過去の取引履歴などを一元管理し、営業活動全体を可視化します。属人化しがちな営業ノウハウを組織の資産として蓄積し、データに基づいた科学的な営業戦略の立案できます。

これにより、担当者が不在でもほかのメンバーが顧客対応をスムーズに引き継ぐ体制が整い、顧客満足度の向上にもつながります。

【経営の可視化】マネーフォワードクラウドERP(ERP)

バックオフィス業務からフロント業務まで、企業の基幹業務を統合的に管理するクラウドERPです。

会計、人事労務、販売管理といった各システムのデータがリアルタイムで連携されるため、社内に散在していた経営データを一元化、経営状況を正確かつタイムリーに把握し、迅速な意思決定を支援します。

失敗しないDXツールの選び方 3つのポイント

数あるツールの中から、自社に最適なものを選ぶためには、どのような点に注意すればいいのでしょうか。ここでは、失敗しないための3つのポイントを解説します。

解決したい「一番の課題」は何かを明確にする

多機能なツールは魅力的ですが、機能の多さが必ずしも自社の課題解決につながるとは限りません。「あれもこれもできる」という理由で選ぶのではなく、「自社が抱える一番の課題を解決してくれるか」という視点でツールを評価することが重要です。

まずは社内の課題を洗い出し、優先順位をつけた上で、その解決に直結する機能を持つツールに絞り込みましょう。

現場の社員が「直感的に使えるか」を試す

どんなに優れたツールでも、実際に使う現場の社員が使いこなせなければ意味がありません。導入の最終決定権を持つ管理者だけでなく、実際に日常業務でツールを使用する社員が「これなら自分でも使えそう」と感じられるかどうかが、定着の鍵を握ります。

無料トライアル期間やデモなどを活用し、複数名の社員で操作性を試し、現場の意見をヒアリングすることが不可欠です。

「スモールスタート」できる料金体系か

いきなり全社展開を目指すと、導入コストが膨らむだけでなく、万が一失敗した際のリスクも大きくなります。まずは特定の部署やチームで試験的に導入し、効果を測定しながら段階的に展開していく「スモールスタート」が成功の秘訣です。

月額費用が安価なプランや、ユーザー数に応じて課金される料金体系のツールを選ぶことで、低リスクでDXの第一歩を踏み出すことができます。

まとめ

DXツールの導入を成功させる鍵は、ツールの多機能さではありません。

本当に重要なのは、自社が抱える「一番解決したい課題」は何かを明確にし、その課題解決に直結するツールを見つけ出すことです。多機能なツールは一見すると魅力的ですが、目的があいまいなまま導入すると、かえって業務を複雑にしてしまう可能性もあります。

もし、どのツールから選ぶべきか迷ったら、まずは社内でもっとも成果が出やすい課題を一つだけ見つけ、それを解決するツールを一部のチームから試してみてはいかがでしょうか。そこで得られた「業務が楽になった」「時間が短縮できた」という具体的な成果こそが、社内での協力者を増やし、次のステップへと進むための確かな足がかりとなります。

本記事でご紹介したツールが、皆様の会社にとって最適なパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。

-2000-x-628-px-1.png)